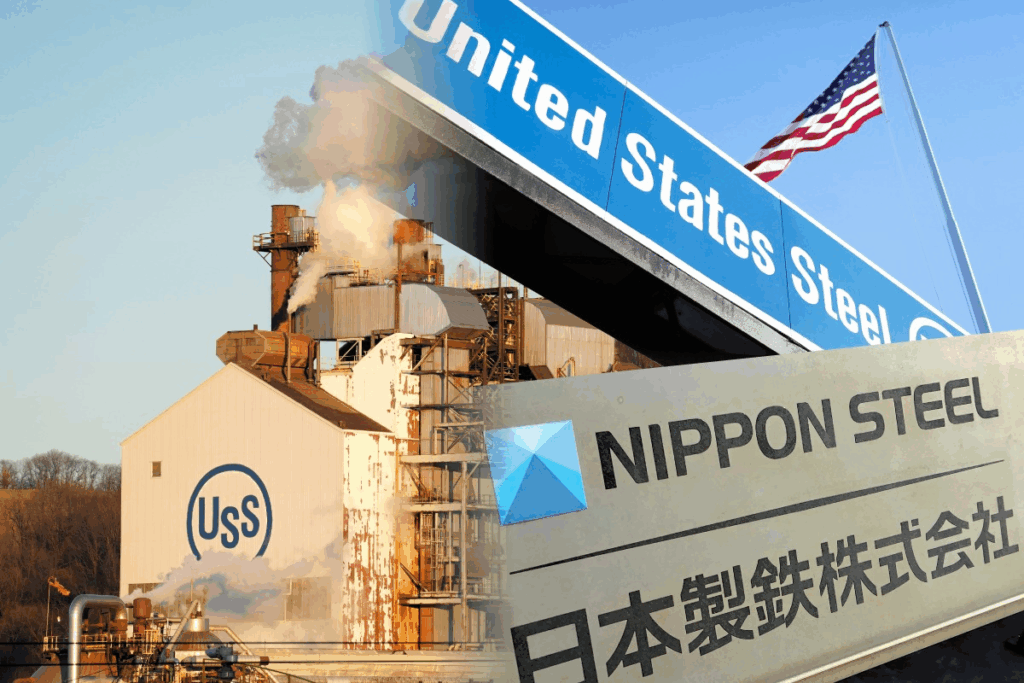

新日鉄がU.S.スチールを買収しグローバル展開を加速

2025年6月14日に、新日鉄(Nippon Steel Corporation)が、米国の大手製鉄会社U.S. Steelの買収手続きの完了を正式に発表した。買収額は142億ドル(約2兆2,000億円)にのぼり、日本企業による米製造業への買収としては過去最大規模とされる。両社は2023年12月に買収合意を交わし、その後18ヶ月にわたり米政府、労働団体、競争当局との協議を重ねてきた。

新日鉄は、国内外の鉄鋼需要の変化に対応するため、グローバル展開を加速しており、今回の買収はその戦略の中核をなすものだという。U.S. Steelは米国における老舗の鉄鋼メーカーであり、自動車や建築、インフラ向けの鋼材供給を通じて長年にわたり産業基盤を支えてきた。今回の買収により、新日鉄は北米市場における製造・販売の基盤を大きく強化する。

新体制下でも、U.S. Steelのブランドと本社機能は米国に存続し、現地の労働雇用や工場運営体制を維持するとされている。こうした点は、交渉過程で最大の争点となった“米国の産業主権”に配慮した対応とみられ、バイデン政権による“ゴールデン・シェア(特別拒否権)”の付与もこの文脈の中で位置づけられる。これは、米国政府が国家安全保障上の観点から経営判断に介入できる仕組みで、同様の先例は非常に少ない。

新日鉄は、買収後の統合プロセスとして、2028年までに米国内で110億ドル規模の設備投資を実施する計画を明かしている。製造設備の近代化や脱炭素技術の導入を含むもので、北米拠点の競争力強化が狙いとされる。一方で、巨額の買収にともなう財務的リスクや、米国内政治・規制環境の変化がもたらす不確実性も無視できない。

今回の買収は、日本企業によるグローバルM&Aのあり方を考えるうえでも象徴的な事例となりそうだ。少子高齢化や国内市場の縮小に直面するなかで、多くの大手企業が成長機会を海外に求めている。しかしその一方で、地政学リスクや現地の政策動向、ステークホルダーとの関係構築といった非財務的要因が成功の鍵を握るケースが増えている。

特に米国においては、国家安全保障やサプライチェーンの強化といった政策目標が、対外投資や企業買収に対する評価に大きな影響を与える。新日鉄による買収が最終的に認可されるまでに1年半を要したことも、こうした環境下での意思決定の難しさを物語っている。

製造業におけるグローバル競争が激化する中で、日本企業が持続的な成長を遂げるためには、現地での信頼構築と長期的視点での経営戦略が不可欠となる。今回の統合が、日米両市場における鉄鋼産業の新たな基盤づくりへとつながるかどうか、今後の動向に関心が集まりそうだ。

-e1740799552918.webp)